|

|

| 別 名 |

宇内館・藍津城 |

| 所在地 |

福島県河沼郡会津坂下町宇内 |

| 築城者 |

城氏 |

| 築城年 |

永延2年(988) |

| 廃城年 |

治承5年(1181) |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

国指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

陣ヶ峯城は永延2年(988)に越後から会津へ進出した城氏が築いたと伝えられている。沖野太郎が城代を務めたが、正暦2年(991)に城重則は合戦に敗れて自刃し、陣ヶ峯城を含む会津八館の家臣は揃って殉死したという。

平安時代末期には城長茂が陣ヶ峯城を居城としたとされる。平氏に仕えていた長茂は挙兵した木曾義仲を討つべく1万の大軍を率いて出陣したが、治承5年(1181)の横田河原の戦いで数に劣る義仲軍に敗れた。このときに長茂は陣ヶ峯城へ入ったが、源義経を匿っていた奥州藤原氏の攻撃で会津をも追われ、越後へ逃げ帰ったという。

長茂は後に赦免されて源頼朝に仕えて文治5年(1189)の奥州合戦へ出陣し武功を挙げた。頼朝の死後、長茂は鎌倉幕府打倒を掲げて挙兵したが、逆に幕府が差し向けた追討軍に追われて大和吉野で討死した。

城氏が去った後の陣ヶ峯城の歴史はよくわかっていないが、長茂が越後へ落ち延びたときに廃城になったと考えられる。しかしながら平安時代に廃城とされた城の遺構とはとても思えず、二重の空堀を備えたその姿は蘆名氏と新宮氏が争った時代にも再利用された可能性が高いと思う。 |

|

|

|

|

|

|

| 陣ヶ峯城 |

|

標柱 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 空堀 |

|

二重空堀 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 空堀 |

|

二重空堀 |

|

二重空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 土塁 |

|

土塁と空堀 |

|

主郭 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

二重空堀 |

|

二重空堀 |

|

|

喜多方から南下するにつれて、それまで小康状態だった天候が俄かに悪くなり、陣ヶ峯城の遺構を楽しんでいる途中で、再び本降りとなった。幸いにして樹木が生い茂っているおかげで、強い雨脚でもそれほど濡れることはなかったが、少しでも曲輪の中央を歩こうものなら、スマートフォンの画面があっという間に水滴だらけになるほどだった。

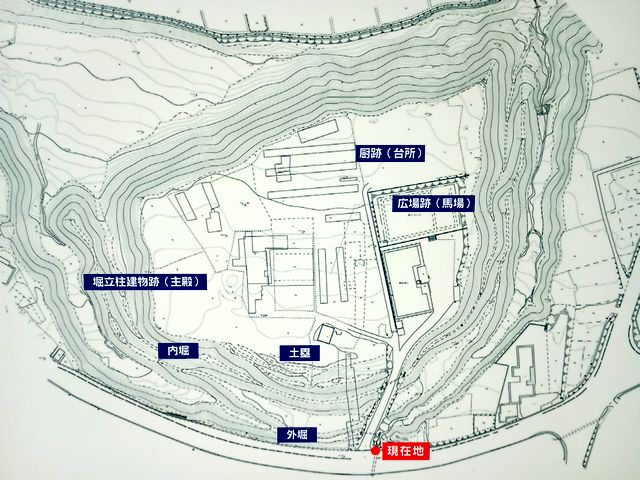

半月のような形の縄張りは内堀と外堀で厳重に守られているが、空堀の規模はなかなか立派なもので、二重の空堀は後々に増築されたのではないかと思えるほどだが、発掘調査の結果では鎌倉時代まで使用された城と定義され、その時代の姿を残す貴重な城として国史跡に指定されたという経緯がある。

主郭には朽ちかけた公民館の建物が残っているが、うらぶれた感じが栄枯盛衰を感じさせた。雨が降りしきることも気にせず、時間が許す限り堀底へ降りたり、土塁へ駆け上がったりして無邪気に遺構を楽しんだが、雨脚がさらに強まってきたので、名残り惜しいが、陣ヶ峯城を後にすることとした。 |

|

|

JR只見線「会津坂下」下車 徒歩1時間10分 |

|

|

|

福島県の中世城館跡/福島県教育委員会・陣ヶ峯城跡案内板 |

|

|

|

2025/06/26 |

|

|

|

|