|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

茨城県筑西市関舘 |

| 築城者 |

関朝泰 |

| 築城年 |

建久3年(1192) |

| 廃城年 |

興国4年/康永2年(1343) |

| 現 状 |

宅地・農地 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

国指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

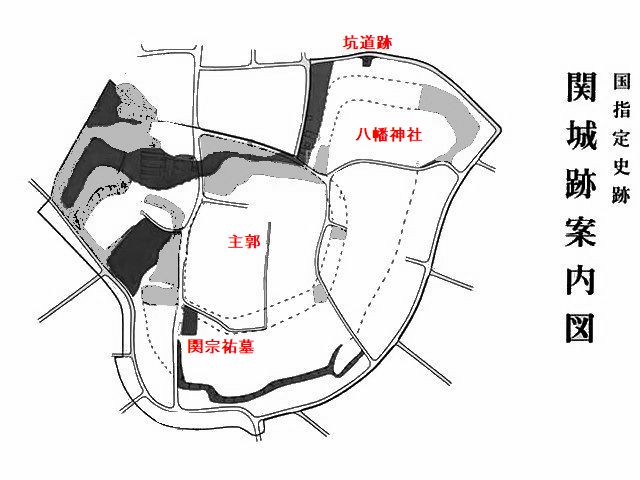

関城は建久3年(1192)に結城朝広の四男として生まれた関三郎朝泰が築いたとされる。南北朝時代には南朝勢力の拠点として関宗祐が城主となっていた。暦応元年(1338)に伊勢から海路で奥州を目指した北畠親房は、船が難破して常陸の東条浦に上陸し、神宮寺城から阿波崎城へ移ったあとは小田城を経て関城へと入った。

康永2年(1343)に関城は高師冬の軍勢に攻め落とされ、常陸における南朝勢力は衰退の一途をたどる。この戦いで寄せ手は関城の主郭を攻めるために坑道を掘ったが、城兵がそれに気づき坑道は崩され、多くの坑夫が死んだとされる。その坑道は今も残っていて伝承と史実が一致する数少ない例となっている。最後は友軍との連絡を分断され、糧道も閉ざされて関城は陥落した。 |

|

|

|

|

|

|

| 関城 |

|

坑道跡 |

|

土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 八幡神社 土塁 |

|

八幡神社 土塁 |

|

主郭 土塁と空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 土塁と空堀 |

|

主郭 土塁 |

|

主郭 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 関城址の碑 |

|

関宗祐の墓 |

|

西側の空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 南側の土塁 |

|

舟入跡 |

|

水堀跡 |

|

|

早朝に久下田城へ訪れたときは空気がひんやりとしていたが、下館城に立ち寄った頃から暑くなり、関城に着いたときには残暑が戻ったような暑さになった。騰波ノ江駅から西へ歩いて小川に架かる橋を渡ると、左手に八幡神社の森が見えてくる。境内に雄大な土塁が残り、ここから関城の城域へと足を踏み入れた。

関城は広大な面積を誇るものの、大部分が宅地や農地に転用されている。まとまった遺構は少なく、土塁や堀は断片的に残っているために見学には時間がかかるが、点在する遺構の規模は大きく、南朝が北畠親房を迎え入れた城に相応しい。主郭とその周辺の土塁と空堀の一部がよく残り、関宗祐の墓がある付近にも土塁が残る。

北東に祀られた八幡神社に残る土塁も巨大で、往時の関城を知るには十分な迫力があった。当時は沼沢地に囲まれて水位も今より高かったので、攻め寄せた北朝方が手を焼いたのもよくわかった。私有地が多く見学に制限があるのは残念だが、見学可能な遺構や坑道跡を見るだけで十分だった。 |

|

|

関東鉄道常総線「騰波ノ江」下車 徒歩20分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・関城跡案内板 |

|

|

|

2016/10/07・2025/02/01 |

|

|

|

|