|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

茨城県常陸大宮市宇留野 |

| 築城者 |

宇留野時景 |

| 築城年 |

天慶年間(938〜56) |

| 廃城年 |

慶長7年(1602) |

| 現 状 |

日向神社・山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

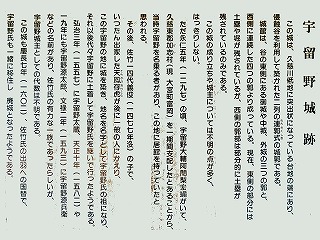

宇留野城は天慶年間(938〜56)に宇留野五郎時景が築いたとする伝承が残る。平安時代中期にまで遡る歴史を持つ城なのかはわからないが、茨城県内でも古い部類に入る城ということは間違いなく、鎌倉時代の元享3年(1323)の関東下知状に宇留野大輔僧都宏瑜が拠っていたことが確認されている。

室町時代には佐竹氏宗家の当主である佐竹義俊の庶子義公が宇留野氏の名跡を継承し宇留野城主となった。その後も宇留野氏は佐竹氏の一門として存続したが、慶長7年(1602)に佐竹義宣が出羽久保田へ転封となり、宇留野義重も同行したため宇留野城は廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

| 宇留野城 |

|

三の郭 |

|

三の郭 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

二の郭 切岸 |

|

二の郭 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 二の郭 土塁 |

|

空堀 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 日向神社 |

|

案内板 |

|

主郭 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 土塁 |

|

主郭 土塁 |

|

空堀 |

|

|

前小屋城の壮大な遺構を存分に味わったあとは指呼の距離にある宇留野城を目指した。城址は山林となり特に整備がされているわけでもないが、入口にはラフな案内図があり、そこから坂を上がると三の郭へたどり着く。季節が春真っ盛りで草がずいぶんと伸びていたが、高く築かれた土塁ははっきりと確認できた。堀切を越えて二の郭へ駆け上がると廃材置き場となっていて、古いタイヤが無造作に置かれていたが、こちらも貫録のある土塁が今も残されている。

日向神社の参道を歩くとそのまま主郭へと着くが、主郭を取り囲む空堀は深さも幅もあって宇留野城の見せ場のひとつとなっている。主郭は日向神社が祀られている関係で、土塁はどこまでが往時の状態を保っているのか判断し難いが、ここには宇留野城の歴史をかなり細かく紹介している案内板があり、城址入口に設置されているものよりもやや詳細な縄張図もある。

この前に訪ねた前小屋城の遺構が素晴らしすぎて、宇留野城はややもすれば割を食った感じになってしまったが、遺構の状態はとても良くて見やすい。まだ堀底もストレスなく歩けたので十分にその遺構を楽しむことができた。 |

|

|

JR水郡線「常陸大宮」下車 徒歩25分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・茨城の古城/筑波書林・宇留野城跡案内板 |

|

|

|

2025/05/01 |

|

|

|

|