|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

茨城県常陸大宮市北町 |

| 築城者 |

河崎頼幹 |

| 築城年 |

鎌倉時代 |

| 廃城年 |

天文9年(1540) |

| 現 状 |

大宮小学校・松吟寺 |

| 遺 構 |

土塁 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

部垂城は鎌倉時代に常陸大掾氏の祖となった馬場資幹の孫にあたる河崎頼幹が築いたとされる。河崎氏は5代2百年ほどに亘り部垂城を居城としていたが、応永33年(1426)に江戸道勝によって滅ぼされ、部垂城は廃城となった。

その後は佐竹氏の家臣大塚豊前守が部垂城を再興し、長禄年間(1487〜89)に小貫頼定が佐竹氏の内紛に乗じて部垂城を攻略した。小貫氏は後に佐竹氏の宿老となり70年ほど部垂城を居城とした。

享禄2年(1529)に佐竹義篤と弟の宇留野義元が家督を争い、義元の軍勢が部垂城を攻め落とした。義元の下に参集する者は少なく、やがては不和を生じた家臣の大賀外記が義篤の下へ出奔するなど、家中が動揺したことから、義篤は天文9年(1540)に部垂城を攻め落城させた。この戦いで部垂城は廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

| 部垂城 |

|

城址碑と案内板 |

|

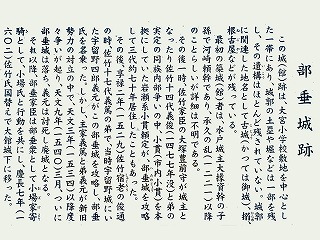

案内板 |

|

|

|

|

|

|

| 御城跡 大宮小学校 |

|

御城跡 |

|

松吟寺 |

|

|

|

|

|

|

| 松吟寺 山門 |

|

松吟寺古墳 |

|

土塁 |

|

|

爽やかな陽気に包まれた5月に茨城県北部の城館探訪をした。これまで未知の領域だった常陸大宮市から大子町を経て、常陸太田市へ戻るという長距離の旅となったが、訪ねた城郭のいずれもが見事な遺構を残しており城廻りの真髄に触れるような一日となった。

その中で部垂城だけはほとんどの遺構が失われており、ややもすれば拍子抜けするような気持ちになったが、佐竹氏の歴史と常陸国の中世を語る上では欠かせない城なので外すわけにはいかなかった。

御城と呼ばれる主郭跡は大宮小学校の敷地となり遺構はまったくないが、正門の前に部垂城の石碑と案内板が設置されている。部垂城の松という石碑もあったが、松はもう枯れて伐採されているようで石碑だけが侘しく残っていた。小学校の南側には昭和30年代頃まで空堀が残っていたらしいが、今はその痕跡すら追うことが難しくなっている。松吟寺に移動すると唐門造りの山門があるが、これは失火を免れた貴重な建築物ということが案内板に記されていた。

山門の前には古墳があり、その傍らに部垂城の唯一の遺構である土塁が残っている。案内板もなく半ば忘れ去れたような遺構だが、常陸の歴史を彩った名城の在りし日を伝える貴重な遺構である。 |

|

|

JR水郡線「常陸大宮」下車 徒歩10分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・茨城の古城/筑波書林・部垂城跡案内板 |

|

|

|

2025/05/01 |

|

|

|

|