|

|

| 別 名 |

国安城・高館 |

| 所在地 |

茨城県常陸太田市国安町 |

| 築城者 |

西野温通 |

| 築城年 |

延元年間(1336〜40) |

| 廃城年 |

永正3年(1506) |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・石積・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

常陸太田市指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

山入城は延元年間(1336〜40)に西野民部大夫温通が築いたと伝わる。その後は佐竹貞義の七男で南北朝の争乱で足利尊氏に従い功のあった山入師義の居城となった。室町幕府創業の功臣となった山入佐竹氏は幕府より厚遇され、佐竹氏宗家と比肩するほどの勢力を誇った。

応永14年(1407)に佐竹義盛が没すると、関東管領上杉憲定の次男義人が宗家の養子に迎えられたが、これに対して山入与義は国人衆を味方につけて宗家と対立した。

応永23年(1416)に上杉禅秀の乱が起こると、佐竹義人は鎌倉公方足利持氏につき、山入与義は禅秀側に加担したが、禅秀が自刃し乱が鎮圧されたことで与義は持氏に降伏した。しかし義人と与義の関係は改善されることなく、与義は常陸守護に任じられ鎌倉に赴任したときに殺害された。

延徳2年(1490)に佐竹義舜が当主となると、山入義藤は太田城を急襲し義舜は孫根城へ退却した。義藤は太田城を占拠し山入城には天神林義益を配置した。義藤は14年に亘り太田城を占拠したが、明応元年(1492)に没し氏義が跡を継いだ。これを機会に佐竹氏と山入氏の間で和議の話し合いが持たれたが、氏義は太田城を明け渡さずに孫根城を攻め落とした。義舜は金砂山城へ退いたが、小野崎氏や江戸氏らの支援を受けて太田城を奪還し、永正3年(1506)に氏義は山入城へ撤退したが、捕らえられて斬首され山入氏は滅び、その居城である山入城も廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

| 山入城 |

|

本城 空堀 |

|

本城 曲輪 |

|

|

|

|

|

|

| 本城 曲輪 |

|

本城 曲輪 |

|

本城 曲輪 |

|

|

|

|

|

|

| 西曲輪 |

|

堀切と土橋 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 詰の城 曲輪 |

|

詰の城 曲輪 |

|

主郭 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

主郭 櫓台 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 石積 |

|

石積 |

|

堀切 |

|

|

大子町から常陸太田市へと南下する途中、山入城を訪ねることになった。佐竹氏と泥沼のような同族争いを続けた山入佐竹氏の居城である。常陸国の中世を語る上では絶対に欠かせない城でもあり、まだ時間にも余裕があったので立ち寄った。

道標に従って林道を進むと山入城の中心部まで車で登ることができるのは意外だった。麓から歩いて登れば相当に時間を要するだろうし、おそらくこの日の城館探訪は山入城で最後になってしまうところだったが、整備された林道のおかげで時間を短縮することができ、このあとに久米城や馬坂城を訪ねることができたのは幸いだった。

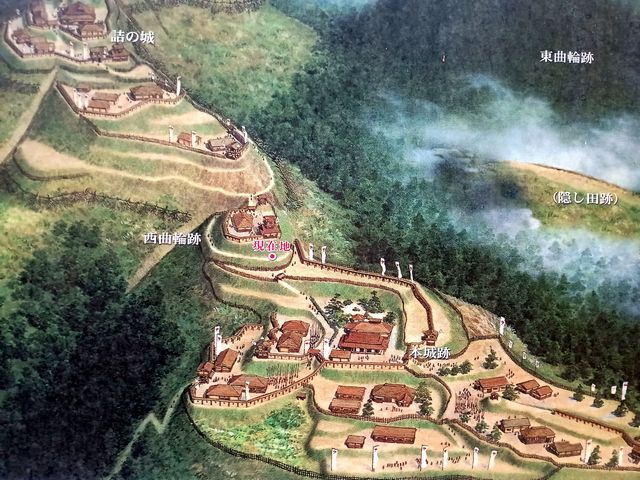

案内図で示す本城の最高所に車を停め、西曲輪を散策するとすぐに堀切と土橋が見られる。そこからは詰め城まで延々と山道を歩くことになるが、途中にも曲輪が残っているので退屈することもない。詰の城として描かれている曲輪が主郭となるが、広々としているものの曲輪を囲む土塁などはなくあっさりとしたものだった。背後には深い堀切があり、浅い堀切を越えて北端の堀切があり城域が終わる。北尾根の曲輪には石積が見られるなど、山入一族の家格の高さを感じさせる遺構だった。

再び本城へと戻り、ひな壇のように配置された曲輪を見て回ったが、戦国時代の最盛期には廃城になっていたこともあり、思わず見惚れてしまうほどの遺構は残っていないが、周辺にも多数の砦が配置されており、面で制圧している点が注目される。佐竹氏の城は見どころが多いものが多いが、山入城も室町時代の山城としての魅力に溢れており、反骨心旺盛な山入氏の息吹を感じさせる城であった。 |

|

|

JR水郡線「常陸太田」下車 茨城交通バス「竜神大吊橋」行で「国安」下車 徒歩30分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・茨城の古城/筑波書林・山入城跡案内板 |

|

|

|

2025/05/01 |

|

|

|

|