|

|

| 別 名 |

久米本城・久米東ノ城 |

| 所在地 |

茨城県常陸太田市久米町 |

| 築城者 |

大掾仲幹 |

| 築城年 |

鎌倉時代 |

| 廃城年 |

慶長7年(1602) |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

久米城は鎌倉時代に大掾仲幹が築き、大掾氏はおよそ百年に亘り久米城に拠り久米氏を称したという。南北朝時代には山入佐竹氏の初代となる師義が一族を配置したとされる。

室町時代に入り小野崎筑前守通種が久米城を修築し、久米氏を名乗り3代続いたとされ、このときに久米城は本格的な築城がされたと考えられる。久米通室は嗣子がなく小貫因幡守頼重の子通治を養子に迎えた。

文明3年(1471)には宗家の佐竹義俊と義治父子と山入義知との争いが激化し、義治は山入氏への備えとして久米の小野崎氏を部垂城へ移し、三男の義武を久米城へ配置した。文明10年(1478)に山入義知は那須氏の支援を取りつけて久米城を急襲し、城主の義武は討死して久米城は落城したが、同年に義治は岩城氏の援軍を得て義知を討ち久米城を奪還し、義武の弟義信が久米城主となり、この家系は佐竹北家として続いた。

佐竹北家の5代当主義憲は佐竹義重に仕えて奥州方面を担当し、義重の三男岩城貞隆の補佐役を務めたが、慶長4年(1599)に他界した。義憲には子がなかったため義重の子義兼が佐竹北家を相続したが、慶長7年(1602)に佐竹義宣が出羽久保田へ移封されると、義兼も従ったため久米城は廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

| 久米城 |

|

小字田楽場の曲輪 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 三の郭 |

|

二の郭 |

|

二の郭 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

主郭 虎口 |

|

主郭 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

主郭 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

堀切 |

|

東尾根の土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 東尾根の土塁 |

|

東尾根の土塁 |

|

堀切と土橋 |

|

|

久米城はSNSなどでも多くの称賛を受けている山城である。一度はこの目でその全容を見てみたいという思いは強く持っていたが、自宅からはかなりの距離があり、かつ現地での交通の便も悪いため、思いは募れど訪問することは叶わなかった。

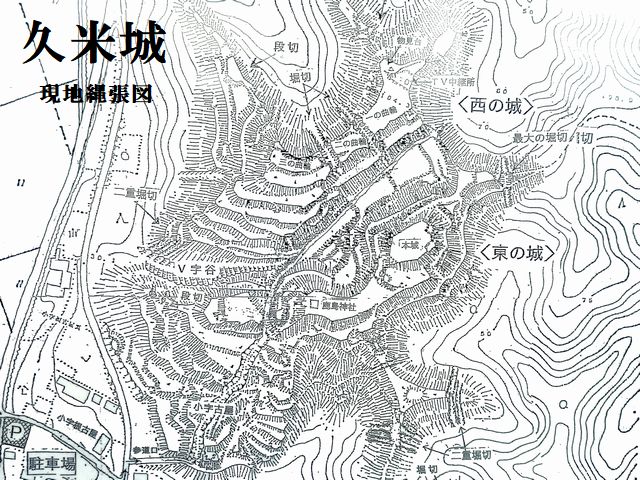

ようやく茨城県北部の城館探訪をする機会が訪れ、やや太陽が傾きかけていた時間帯だったが、何の支障もなく常陸の名城を踏査することができた。駐車場には無料の縄張図が置かれており、踏査するのにとても役に立った。本当にありがたい配慮だと思う。

見学順路がわかりやすい上に適度に草刈りがされているおかげで、ストレスをまったく感じることなく、久米城の隅々まで見て回ることができる。遺構は噂に違わぬ素晴らしいもので、自分の想像を遥かに超えるものだった。

三の郭から堀切を隔てて鹿島神社が祀られている二の郭へと至る。そこから小山のように盛り上がる主郭へと歩いた。西日を受けた新緑の木々が綺麗な主郭には久米城の標柱が設置され、佐竹氏の家紋が染め抜かれた旗指物が雰囲気を盛り上げる。

東へ進むと堀切の向こうに土塁が盛られた曲輪があり、その東端には久米城で最大の堀切が残っている。ここもまた雑草がないおかげで遺構のシルエットが強調されて美しい。久米城には本城の他にも複数の出城が存在しているが、それは別掲で紹介することにしたい。 |

|

|

JR水郡線「常陸太田」下車 茨城交通バス「上宮田代」行で「久米十文字」下車 徒歩20分 |

|

|

|

茨城の古城/筑波書林・関東の名城を歩く/吉川弘文館・久米城跡案内板 |

|

|

|

2025/05/01 |

|

|

|

|