|

|

| 別 名 |

佐竹城・天神林城 |

| 所在地 |

茨城県常陸太田市天神林町 |

| 築城者 |

佐竹昌義 |

| 築城年 |

平安時代末期 |

| 廃城年 |

慶長7年(1602) |

| 現 状 |

山林・農地 |

| 遺 構 |

郭・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

門 |

| 史跡指定 |

常陸太田市指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

馬坂城は平安時代末期に藤原秀郷の後裔という天神林正恒が築いたとされ、長承2年(1133)に佐竹の祖である佐竹昌義が奪い取って居城としたと伝えられている。名族佐竹氏にとって常陸に入部して最初の居城となった城である。

佐竹氏は隆義のときに太田城を居城としたため馬坂城には隆義の子義清が入城して稲木氏を名乗った。稲木氏が山入の乱で滅ぶと、佐竹義成が永享年間(1429〜41)に馬坂城を居城とし天神林氏を名乗ったが、山入氏義に与して佐竹氏宗家と争った後に没落した。その後の馬坂城の動向は不明となるが、戦国時代まで佐竹氏の支城として存続し、慶長7年(1602)に佐竹義宣が出羽久保田へ移封となるに及んで廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

| 馬坂城 |

|

模擬大手門 |

|

内堀 |

|

|

|

|

|

|

| 内堀 |

|

主郭 切岸 |

|

主郭 |

|

|

|

|

|

|

| 城址碑と案内板 |

|

主郭 北側の堀切 |

|

主郭 西側の堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 西曲輪 |

|

西曲輪 土塁 |

|

西曲輪 物見台 |

|

|

|

|

|

|

| 二重堀切 |

|

石塔山 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 袖曲輪 |

|

袖曲輪 横堀 |

|

水の手 |

|

|

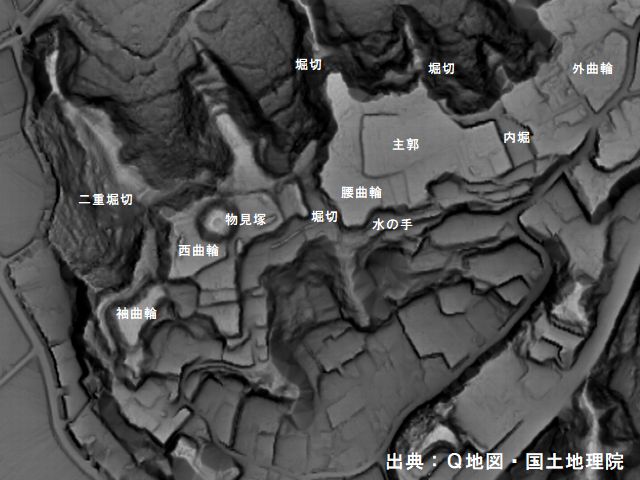

常陸北部の城館探訪の掉尾を飾ったのが馬坂城だった。この日は瓜連城を皮切りに大子町の月居城を訪ね、そのままの勢いで山入城、久米城、太田城などを駆け巡った。当然のように佐竹氏の息がかかった城ばかりとなり、一日で佐竹氏の主要な城郭はほとんどすべて訪ねることができたのだが、佐竹氏の祖となった佐竹昌義の最初の居城を訪ねないわけにはいかなくなり、夕刻ぎりぎりのタイミングで馬坂城へ滑り込んだ。

訪ねる前は特に期待もしておらず、単純に佐竹氏最初の居城という理由だけで訪ねたのだが、自分の中ではこの日訪ねた城の中でも上位に挙げたい城となった。予想していたよりも遺構の状態が良く、深い空堀と巨大な物見台に驚かされ、水の手までしっかり残されていることにまた驚いた。

曲輪はそれぞれがかなり広々としており、堀の幅や深さなどはとても平安時代に遡る城とは思えず、やはり戦国時代まで改修がされ続けてきたことを物語る。自分が見た遺構の中でも特筆したいのは西曲輪からさらに西の袖曲輪にかけての遺構である。堀切を隔てて袖曲輪へ進むと北側に綺麗な横堀を備えている。北へ延びる尾根の先には石塔山と呼ばれる小山がどっしりと構えている。

中には畑や墓地といった私有地があって立ち入りが制限される場所もあるが、大部分が程よく整備された城址公園となり、とても散策しやすい上に案内表示が充実して遺構の確認もしやすい。佐竹氏の居城は太田城がほとんど壊滅しており、水戸城もお世辞にも良い状態とは言えないが、この日に訪ねた山入城や久米城とこの馬坂城は素晴らしいの一言に尽きる。 |

|

|

JR水郡線「河合」下車 茨城交通バス「峰山小学校」行で「天神林5丁目」下車 徒歩15分 |

|

|

|

茨城の古城/筑波書林・関東の名城を歩く/吉川弘文館・茨城の古城/筑波書林 |

|

|

|

2025/05/01 |

|

|

|

|