|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

群馬県安中市松井田町新堀 |

| 築城者 |

安中忠親 |

| 築城年 |

長享元年(1487) |

| 廃城年 |

永禄9年(1566) |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

| 松井田西城は長享元年(1487)に安中忠親が築いたとされるが、それは金剛寺を中心とする松井田西城に比定されてきた。金剛寺の境内は城郭があったとしても館の規模であり、諏訪神社の丘陵を含めた一帯は諏訪氏が築いた城ではないかと思う。安中氏はそれを踏襲したのかもしれないが、有事の際を想定した詰め城はさらに奥にある松井田古城のことを指すと思われる。 |

|

|

|

|

|

|

| 松井田西城 |

|

切岸 |

|

腰曲輪 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

主郭 土塁 |

|

主郭 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 土塁 |

|

堀切 |

|

堀切 |

|

|

松井田西城は一般的に金剛寺と諏訪神社の境内と定義されている。これには以前から少し疑問を感じていて、別に要害が構えられていたのではないかと思っていた。時々それを思い出して調べたりしたが、手がかりもなく忘れてしまうことを繰り返していた。

何年も経ってふと思い出し、松井田西城について調べてみると詰めの山城を訪ねた方がいた。山崎一氏が遺した松井田西城の図面にも詰め城は記録されているものの、位置に誤りがあるために実際に訪れても何もないとしている人が多かったが、図面よりも西に城が残っていることがわかった。これまでの松井田西城と混同するのを避けるためこの山城については松井田古城と仮称させて頂きたい。

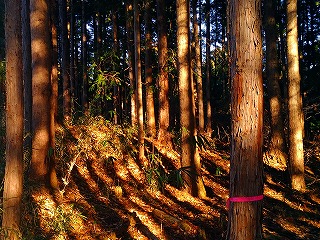

城があるとわかれば行くしかない。大導寺駿河守の居館跡を訪ねたあとは国道18号線を越えて山へと続く林道を歩いた。人も車も通わない寂しい道で光も差し込まない。GPSで位置を計測しながら城跡のある斜面が見えてきたときは安堵した。蛍光色のリボンが付けられている場所から登るとすぐに腰曲輪に着いた。東から3つの曲輪が並んでいるが、東端の曲輪がいちばん大きく、土塁が築かれて堅固なので主郭と捉えて良いと思う。曲輪の西にある土塁は立派なもので、そこから二の郭へは堀切にかかる土橋を渡る。三の郭との間にも浅い堀切が認められ想像していたよりも立派な山城であった。

踏査している最中、茂みの向こうでガサガサと音がしたので指笛を鳴らしてみたが、音の主は逃げる素振りを見せない。ひと通り城域を見たこともあり危険を回避するため引き上げることにした。想像を上回る遺構を見られたこともあり気分が高揚していたのだろうが、SNSに城の画像を送信することに夢中で歩いていると、足もとに黒っぽい塊が見えた。目をやるとそれは大きなカモシカだった。突然のことに驚いて声を上げるとカモシカはのっそりと山の中へ歩いていった。城跡にも感動したが、カモシカをこんなに間近で見たのは初めてだったので驚きもしたし嬉しくもあった。 |

|

|

JR信越本線「西松井田」下車 徒歩40分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・群馬の古城/あかぎ出版 |

|

|

|

2018/12/25 |

|

|

|

|