|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

千葉県印西市師戸 |

| 築城者 |

師戸四郎 |

| 築城年 |

鎌倉時代 |

| 廃城年 |

天正18年(1590) |

| 現 状 |

印旛沼公園 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

師戸城は鎌倉時代に師戸四郎が築いたと伝わる。戦国時代の師戸城は臼井城の原氏により有力な支城とされていた。遺構がよく残り知名度も高い城であるが、意外なほど師戸城に関する伝承は少ない。

戦国時代の臼井城には太田道灌や上杉謙信といった大物が攻め込んでいるが、臼井城を巡る攻防戦でも師戸城は重要な役割を果たしたことは十分に想像される。もうひとつ重要なことは水運であり、印旛沼に面して築かれたそれぞれの支城との往来は船で行われていた。師戸城は単なる防衛拠点としてだけでなく、こういった水運の監視も兼ね備えた城であったことは間違いないと思う。 |

|

|

|

|

|

|

| 師戸城 |

|

三の郭 空堀 |

|

三の郭 空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 三の郭 空堀 |

|

三の郭 空堀 |

|

三の郭 虎口 |

|

|

|

|

|

|

| 三の郭 土塁と空堀 |

|

三の郭 |

|

二の郭 空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 二の郭 土塁 |

|

主郭 空堀 |

|

主郭 空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 土塁 |

|

主郭 |

|

師戸城から見る印旛沼 |

|

|

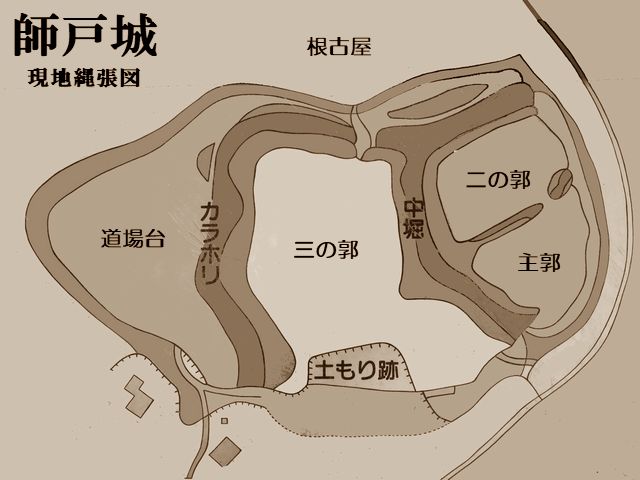

師戸城は印旛沼を見下ろす丘の上に築かれた丘陵城郭であり、城跡の遺構を見事に保存しつつ公園化されている。曲輪はグラウンドとして利用されているが、土塁はほとんど破壊されずに公園と文化遺産とを見事に調和させた素晴らしい例となっている。印旛沼が一望できる風光明媚な場所であり、再訪するときはとても楽しみだった。

印旛沼が干拓される以前の中世においては湖面が師戸城の直下まで打ち寄せていた。現在はもう失われてしまったが、昭和の中頃までは沼や川を小舟で往来する風景は当たり前のようにあった。道路網の発達によりそうした風景は失われ、今では観光資源として細々と残っているにすぎない。

はじめて訪れたときの印象がとても良く、土塁と空堀の美しさに見惚れてしまい、その秀麗さを忘れることができずに数年を経てもう一度訪れた。初回もそうだったが、再訪時も好天に恵まれて楽しさも増した。縄張りを示す案内板が設置され散策路も整備されている。とにかくその土塁と空堀の規模には驚かされた。主郭から広がる印旛沼はとても美しく見えるが、実際には水質汚染が深刻だという。 |

|

|

京成本線「京成臼井」下車 大成交通バス「印西牧の原駅」行で「師戸」下車 徒歩5分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社 |

|

|

|

2007/04/29・2015/03/05 |

|

|

|

|