|

|

| 別 名 |

矢部城 |

| 所在地 |

神奈川県相模原市中央区上矢部 |

| 築城者 |

矢部義兼 |

| 築城年 |

平安時代末期 |

| 廃城年 |

建保元年(1213) |

| 現 状 |

宅地 |

| 遺 構 |

土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

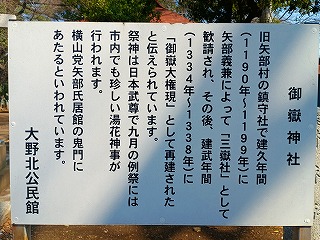

横山党矢部氏の居館跡である。矢部氏は横山時重の弟藍原二郎大夫孝遠の子義兼が矢部三郎と名乗ったことに始まる。矢部村の鎮守である御嶽神社は建久年間(1190〜99)に義兼が勧請したとされるので平安時代末期に館は構えられたはずである。建暦3年(1213)の和田合戦で横山党は和田義盛に加担し、義兼も一族郎党を率いて出陣したが討死した。このとき義兼は67歳だったいう。

応永23年(1416)の上杉禅秀の乱に矢部伊予守が参戦しているので、和田合戦で矢部一族のすべてが滅んだわけではなく、その命脈は保たれていたらしい。現在も上矢部に残る板碑は乾元2年(1303)に矢部氏の末裔や旧臣が、義兼を追悼するために建てたとされる。 |

|

|

|

|

|

|

| 御嶽神社 |

|

御嶽神社 土塁状の地形 |

|

御嶽神社 案内板 |

|

|

|

|

|

|

| 土塁 |

|

土塁と案内板 |

|

上矢部の板碑 |

|

|

ある一時、神奈川県の城館探訪に夢中となっていた。何かに憑りつかれたように横浜線や相模線に乗り、目立つ遺構も残らないような城館ばかりを飽きもせずに訪ねていたものだった。逆に何もないことが気楽だったのかもしれない。

矢部駅から北へ伸びる道を歩くと、上矢部の交差点の片隅に崩れかけた土塁があった。居館東側のごく一部であるが、規模はかなり立派なものであり、錆びた案内板が歴史の風化を感じさせた。館跡に着いたのは夕暮れ間近で、このあとは淵野辺義博居館跡の石碑を探して歩いたがとっぷりと日が暮れてしまいあきらめた思い出がある。

22年ぶりに矢部館を訪ねてみた。この日は長津田を皮切りに町田、成瀬、古淵と横浜線に乗り降りする繰り返しで、最後に矢部館を訪ねたあとは矢部駅から八王子駅を経由して帰宅した。

矢部氏の居館に残る土塁は相変わらずだったが、案内板は新しくなっていた。土塁を撮影していると地元の老人に話しかけられた。矢部館の地主という方でいろいろなことを教えてくれた。破壊される前は土塁が取り囲むように残っていたこと、相模原は軍都だったので旧日本軍の軍事施設があったことなど、資料だけ読み漁っても得られない知見が多かった。館跡は古い小字では御所之入と呼ばれていたそうだが、この土塁が鎌倉時代にまで遡るのかは懐疑的で、もう少し時代が下った中先代の乱が起きた当時の遺構ではないかと話してくれた。自分も土塁の規模からしても矢部氏時代そのままというわけはないと思う。

土塁を再訪する前には鬼門を守る御嶽神社にも立ち寄った。確信は持てないが土塁の残欠とも思える地形が残る。最後に上矢部の板碑を訪ねてみた。今回の再訪はこの板碑を見たかったというのも理由のひとつである。それほど大きな板碑ではないが、矢部村の歴史を伝える生き証人でもあるし、何より武蔵型の板碑を見ると何となく安心感がある。この日は初夏を思わせるほど気温が上昇したが、湿度はなく適度に風も吹き抜けて快適だった。 |

|

|

JR横浜線「矢部」下車 徒歩20分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・上矢部の土塁案内板 |

|

|

|

2003/09/19・2025/03/23 |

|

|

|

|