|

|

| 別 名 |

淵野辺城 |

| 所在地 |

神奈川県相模原市中央区淵野辺本町 |

| 築城者 |

淵辺義博 |

| 築城年 |

鎌倉時代 |

| 廃城年 |

建武2年(1335) |

| 現 状 |

宅地 |

| 遺 構 |

− |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

太平記に登場する淵辺伊賀守義博の居館で淵野辺城とも呼ばれる。淵辺氏は横山党野辺氏の流れを汲むとされ、義博は足利直義に仕えて渕辺原の地頭を務めていた。元弘3年(1333)に新田義貞の鎌倉攻めで鎌倉幕府が滅び、後醍醐天皇による建武の新政が敷かれると、創業の功臣である足利尊氏の弟直義が鎌倉府の執権となり、義博も直義とともに鎌倉に駐留していた。

後醍醐天皇とその皇子である護良親王が不和を生じると、親王は捕縛されて鎌倉で幽閉された。建武2年(1335)に北条時行が挙兵した中先代の乱が起こり、5万騎を超える軍勢で鎌倉へ進撃すると、直義は鎌倉から駿河への撤退を開始したが、幽閉した護良親王が反乱軍の旗頭となることを恐れ、義博に親王の殺害を命じた。義博は激しい抵抗を受けながらも親王の首を取ったが、憤怒の形相で睨みつけるような親王の首を藪に捨てて立ち去ったという。

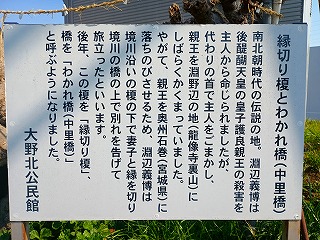

このときに義博は親王を哀れみ、身代わりの首で親王を殺害したと見せかけ、龍像寺の裏山に匿った後に奥州石巻へ落ち延びさせ、主命に背いたことで妻子に難が及ばないよう、義博は妻子と縁を切り境川に架かる橋の上で別れを告げた。妻子と縁を切った榎は縁切り榎と呼ばれ、中里橋はわかれ橋と呼ばれるようになったという話が淵野辺に伝わる。

鎌倉を明け渡した直義は兄尊氏と合流して鎌倉を奪い返したが、尊氏は京都へは戻らず鎌倉に腰を据えて後醍醐天皇から離反した。後醍醐天皇は尊氏を討つため新田義貞を派遣し、直義と駿河手越河原で合戦に及び新田軍が勝利した。この戦いで義博は直義を逃がすために敵中に突出して討死したという。

暦応年間(1338〜41)に義博は境川に住みつき村々を荒らしまわる大蛇を退治した。頭と胴体と尾はそれぞれ龍頭寺、龍像寺、龍尾寺へ葬られたが、後に3つの寺は荒れ果てた。弘治2年(1556)に巨海和尚が龍像寺を再興し、今も大蛇の骨の一部と義博が使用した矢尻が残されているという。義博が討死した後の逸話で整合性もなければ、大蛇が龍ともすり替わっていたりするが、義博を語る上では欠かせない伝説のひとつで広く膾炙されている。 |

|

|

|

|

|

|

| 龍像寺 |

|

縁切り榎 |

|

縁切り榎 案内板 |

|

|

|

|

|

|

| 淵辺伊賀守義博館 石碑 |

|

第六天跡 |

|

1960年代 航空写真 |

|

|

淵辺伊賀守義博の居館を探したことは忘れられない。町田市の成瀬城などを訪ねたあと、淵野辺駅に着いたときはかなり日が傾いていた。住宅地の中を石碑の建つ場所を求めて歩き回るが、完全に日が暮れてしまいあきらめた。

日を改めてやっと探し当てたときは嬉しかった。遺構もない城館のたったひとつの石碑を撮影するために、二度も相模原市へ訪れたわけだが、虚仮の一念岩をも通すというべきか、それだけ情熱が滾っていた頃であり、今の自分には絶対にできないと思う。

もう二度と行くこともあるまいと思っていた淵辺館だったが、23年の月日を超えて再び訪ねることになった。淵辺義博の伝承が残る場所を訪ねてみたくなったことが動機である。大蛇退治にまつわる伝承を残す龍像寺、護良親王を落ち延びさせたという異説が残る縁切り榎へ立ち寄りつつ淵辺館へと着いた。周辺の風景はあまり覚えていないが、石碑が建つ周辺と水道施設の光景は当時のままだった。この一帯が館跡とされているが、発掘が行われたわけでもなく確証は持てない。ここより少し北の第六天跡も淵辺館の候補地のひとつであり、こちらのほうがやや高台にあって居館跡に相応しいようにも思える。

とにかくも義博の言い伝えを残す場所はすべて訪ねることができた。ここまでの道中は鎌倉街道を歩いたり、立派な旧家を眺めたりと春の陽射しを浴びながら満喫することができた。遺構とはまったく無縁の散歩だったが、個人的な満足度はとても高かった。 |

|

|

JR横浜線「淵野辺」下車 徒歩20分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社 |

|

|

|

2002/12/30・2025/03/23 |

|

|

|

|