|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

山梨県笛吹市御坂町上黒駒 |

| 築城者 |

北条氏 |

| 築城年 |

天正10年(1582) |

| 廃城年 |

− |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

笛吹市指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

日本最高所に築かれた本格的な山城として知られる御坂城だが、その歴史はあまりわかっていない。中世は御坂城の中央を通る御坂路が主要な街道だったことから、戦国時代には武田氏が砦を築いていたとされる。

天正10年(1582)に武田氏が滅ぶと、甲斐は北条氏と徳川氏の争奪の場となった。この天正壬午の乱と呼ばれる戦いで北条氏は御坂峠を取り込んだ巨大な山城を築いたが、峠道を城内に取り込む手法は他の北条氏の城郭でもよく見られる。御坂城は北条氏と徳川氏の争いのために生まれ消えた城といっても過言ではないほどで、存在した期間はかなり限定される。

御坂城の存在は古くから知られていたが、所在地が特定されて遺構が確認されたのは昭和40年代という。甲斐の国主であった武田氏が深く関わった城であれば、土地に根ざした伝承も生まれたのだろうが、戦後に発見されたという事実は武田氏との関連の希薄さを感じさせる。 |

|

|

|

|

|

|

| 河口湖と御坂城 |

|

登山道入口 |

|

北曲輪 虎口 |

|

|

|

|

|

|

| 北曲輪 横堀 |

|

北曲輪 横堀 |

|

北曲輪 横堀 |

|

|

|

|

|

|

| 主曲輪 |

|

主曲輪 空堀 |

|

御坂峠 |

|

|

|

|

|

|

| 南曲輪 土塁 |

|

南曲輪 横堀 |

|

南曲輪 横堀 |

|

|

|

|

|

|

| 南曲輪 横堀 |

|

南曲輪 堀切 |

|

南曲輪 土橋 |

|

|

|

|

|

|

| 南曲輪 堀切と土橋 |

|

南曲輪 土塁 |

|

天下茶屋から見た富士山 |

|

|

中世山城に興味を持つようになってから、御坂城はいつか必ず登らねばならないと考えるようになった。標高の高さも難関だが、いちばんの問題は交通の便が悪いことだった。河口湖駅から天下茶屋行きのバスはあるが、下山をする時間帯にはバスがまったくない。登山者のことを何も考えていないような時刻表には疑問を感じた。

二度ほど天下茶屋から御坂城を目指したが、アップダウンのきつい尾根歩きが苦痛で挫折した。せっかく登ってもすぐに下るということの繰り返しは体力よりも精神力が続かなくなる。自宅から河口湖までの往復に費やす交通費も馬鹿にならないので、このままあきらめようかとも考えたが、やはりその魅力には抗えず三度目の正直で登頂に成功した。

その日は天下茶屋からではなく、三ツ峠入口のバス停で降りて正攻法で御坂路を登った。ひたすら山頂を目指して高度を上げていくほうが気楽であり、九十九折れの山道はそれほど険しさを感じるほどではなかった。何より天気が良かったのが幸いである。

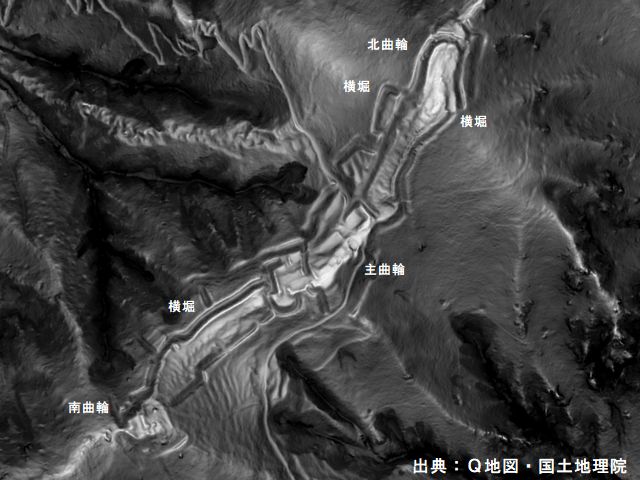

登山開始からちょうど1時間半で御坂峠へ着いた。標高1575mと比高差600mを踏破した充実感は、それまでに感じたことがない爽快な気持ちだった。尾根に展開する遺構は見事であり、北条氏の傑作である三島市の山中城が孤高の峰に乗っかった感じである。虎口も手抜かりなく堅固に構築され、南北に伸びる横堀がたいへんに見事だと思った。

おそらく誰も攻め込むことのない高山によくこれだけの城を築いたものだと思う。二度と来ることはないと思い、北東の尾根から南西の尾根までを丹念に見て歩く。いつもは要所だけ見て残りは流す程度だが、滅多なことでは来られない山城なので、自分にしてはかなり時間をかけて歩いた。大げさでなく関東在住で山城を愛する人なら一度は見ておくべき城だと思う。 |

|

|

富士急行「河口湖」下車 富士急バス「甲府駅」行で「三ツ峠入口」下車 徒歩1時間30分 |

|

|

|

甲斐の山城と館/戎光祥出版 |

|

|

|

2016/12/20 |

|

|

|

|