|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

山梨県南巨摩郡南部町福士 |

| 築城者 |

武田氏 |

| 築城年 |

戦国時代 |

| 廃城年 |

− |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

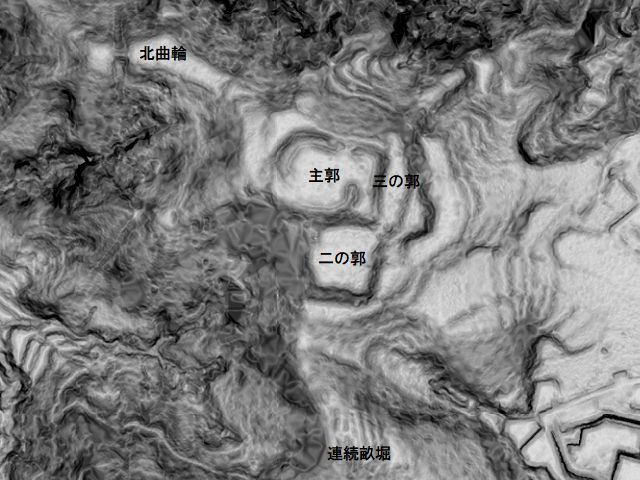

郭・石積・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

山梨県指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

真篠城は真篠勇太夫の居城であるとか、武田信玄の時代に原大隅守虎吉が守ったとする甲斐国志の一文にのみ、その歴史が凝縮されているだけで、壮大で優れた遺構を残す城のわりに築かれた年代などはまったく不詳となっている。

駿河と甲斐を結ぶ駿州往還をほぼ城内に取り込んでおり、武田信虎と信玄の在世時にその最盛期を迎えたことは確かだろうが、南部地方を領有した穴山氏との関係は伝えられていない。

現存する遺構から小土豪の居城や単なる烽火台ではないことは明らかであり、駿州往還の抑えとして武田氏時代に改修されたと思われる。武田氏が滅んだ天正10年(1582)に天正壬午の乱が勃発し、北条氏と甲斐を奪い合った徳川家康は、伊賀越えで落命した穴山梅雪の旧領の掌握に努め、岡部正綱らを派遣して菅沼城を築くなどの軍事行動を起こしているが、この時期に真篠城も修築された可能性がある。 |

|

|

|

|

|

|

| 富士川と真篠城 |

|

登山道となる駿州往還 |

|

峠の切り通し |

|

|

|

|

|

|

| 南尾根の郭 |

|

南曲輪 連続畝堀 |

|

南曲輪 連続畝堀 |

|

|

|

|

|

|

| 土塁 |

|

二の郭 |

|

二の郭 石積 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 虎口 |

|

主郭 |

|

主郭 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 土塁 |

|

北曲輪 堀切と土橋 |

|

眼下を流れる富士川 |

|

|

山梨県の城は数多く訪ねているが、南部の里はまったく別の国という感じがする。甲府駅から身延線の特急に乗ったが、静岡県を経由してもそれほど時間は変わらない気がした。特急ふじかわの車内は身延山へ行く人たちで満席に近かった。

友人と甲府駅で待ち合わせたが自分は少し早く着いて甲府城を散策した。約束した時間にホームで合流し、あらかじめ買っておいた駅弁を車中で食べながら真篠城の図面を眺めていた。

雨上がりの南部城に登り体力を消耗したが、そこから真篠城までの峠越えも徒歩での長距離移動だったのでとても疲れた。山梨県は路線バスが少ないのでどうしても移動がきついが、甲府市以外はほとんど路線がないに等しい。峠越えをする間に一軒だけあった商店でパンなどを買い込み、旧河内路へ入ったのは15時近い時間だった。前日までの雨と当日の曇天で道はぬかるみ途中で道は消失し、ずぶ濡れになりながら渡河をして泥で滑る斜面を這い登り切通しに着いた。そこから真篠城までは直登を強いられた。

すぐに連続畝堀の残る南曲輪へ着いたが、不思議な遺構だと思った。連続竪堀や格子状の堀は目にしたことがあるが、曲輪の平面を縦に真っ直ぐ何本もの堀を入れる遺構を見たのは初めてだった。鞍部を越えて中心部へ入ると斜面に石を積んだ形跡がある。二の郭の竪土塁を経て主郭へ駆け上がると見事な土塁が四周しているが、人里離れた山頂にこれだけ見事な土塁が残っていると驚いてしまう。

本来なら出城と言うべき南東の遺構も見たかったが、けっこうな距離があり朝から歩き通しだったのでここで打ち切った。それでも十分に満足できる遺構の連続であり、これまでの苦労が一気に吹き飛ぶような気持ちになった。井出駅で帰りの列車に乗った頃には周囲は闇に包まれていた。甲府からは二人とも疲労感でいっぱいとなり、早く帰りたい一心で特急あずさに乗車した。出発してすぐに寝入ってしまい、気づいたときには八王子駅に着いていた。 |

|

|

JR身延線「井出」下車 徒歩1時間30分 |

|

|

|

甲斐の山城と館/戎光祥出版 |

|

|

|

2016/10/29 |

|

|

|

|