|

|

| 別 名 |

新府中韮崎城 |

| 所在地 |

山梨県韮崎市中田町中篠 |

| 築城者 |

武田勝頼 |

| 築城年 |

天正9年(1581) |

| 廃城年 |

天正10年(1582) |

| 現 状 |

藤武神社・山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀・水堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

国指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

新府城は天正9年(1581)に武田勝頼が、父祖伝来の躑躅ヶ崎館に代わる居城として築いた城である。天正3年(1575)の長篠の戦いで勝頼は織田信長と徳川家康の連合軍と戦い惨敗を喫し、父信玄以来の重臣を数多く失った。勝頼は態勢の巻き返しを図るが、敵国との境目を守る国人衆の離反が相次ぎ、一門や重臣の中にも内通する者が後を絶たず、信玄の娘を娶った木曾義昌が離反し、一門の重鎮である穴山信君までが徳川家康へ内通した。

天正10年(1582)に織田信忠が大将として甲斐へ進軍し、高遠城は城兵ことごとく討死し、他の支城もほとんどが戦わずして落ちた。勝頼は小山田信茂の岩殿城へ移ることを決意し、完成間もない新府城に火をかけて退却した。笹子峠にさしかかるところで信茂の謀反を知った勝頼は天目山へ逃げ込み織田軍と戦い自刃した。

本能寺の変が起きて混沌とした甲斐は徳川家康と北条氏直が侵攻し互いに睨み合った。天正壬午の乱と呼ばれるこの戦いでは家康が新府城を本陣とし、能見城を中心とする長塁を構築して北条氏に備えた。この戦いが収束すると新府城は廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

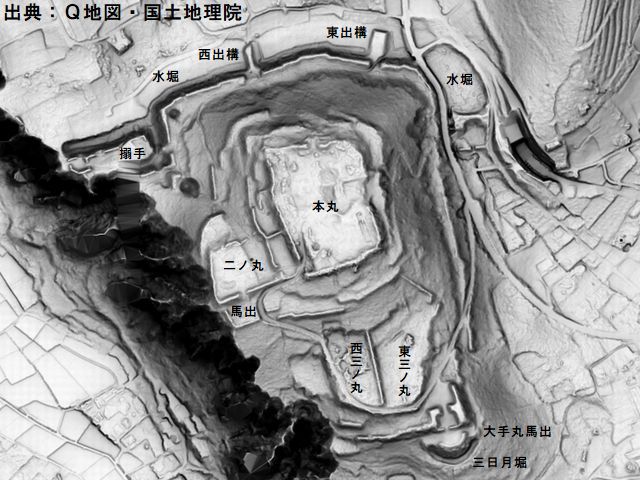

| 新府城 |

|

大手 桝形虎口 |

|

大手 丸馬出 |

|

|

|

|

|

|

| 大手 三日月堀 |

|

東三の丸 |

|

西三の丸 |

|

|

|

|

|

|

| 馬出 |

|

二の丸 |

|

二の丸 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 本丸 |

|

本丸 土塁 |

|

本丸 武田将士慰霊碑 |

|

|

|

|

|

|

| 搦手 土橋 |

|

乾門 桝形の土塁 |

|

搦手 土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 水の手跡 |

|

水堀 |

|

水堀 |

|

|

|

|

|

|

| 西出構 |

|

東出構 |

|

新府城からの眺望 |

|

|

武田氏最後の居城となった新府城は訪れる人も少なくいつもひっそりとしている。秋か冬の夕暮れに来ているせいか、自分が落ち葉を踏みしめる音しか聞こえない静寂に包まれた城跡だった。いつ訪れても武田の落日を感じずにはいられない雰囲気がある。

信虎が甲斐を統一し躑躅ヶ崎に館を構えて以来、名門武田氏は隆盛を誇った。全盛を迎えた信玄の時代にはその版図を拡大し、信濃を皮切りに上野から武蔵へ侵出し、西は駿河、遠江を越えて三河や美濃にまで武田の旗が靡いた。信玄があと5年も生きながらえたらどうなっただろうか。その死が日本史に与えた影響は大きい。信玄が没して家督を継いだ勝頼は凡将ではなかったが、やはり父を超えるほどの器ではなかった。最近になって再評価されている面もあるが、それらの多くは判官贔屓に過ぎず親族からも離反され、父祖伝来の館を手放して新府城を築いた時点で武田氏の命運は尽きていたように思う。勝頼に並以上の器量があったのなら妻の実家である北条氏との連携を強めるべきであったし、半ば意地になって西進を行なうべきではなかった。短期間の築城ながらこれだけの遺構を残す新府城を見るにつけ領民の苦悩もいかばかりだったかと思わざるを得ない。

少なくとも5回は訪れているが、新府城とその周辺の風景は30年を経てもほとんど変わらない。真新しい看板と駐車場が整備されたが無人駅の新府駅から新府城までの道程と周囲の光景はほとんど昔のままだった。不思議と晴れた日に訪れたことが少ない城でほとんどは霧に包まれた秋の日か師走の夕暮れ時でいつだったか小雪が舞う中を歩いたこともある。自分の中の新府城はいつもモノクロームの光景しか浮かばない。完成した新府城をすぐに放棄せざるを得なかった武田勝頼の心情を考えると哀れに思う。城跡にある勝頼主従の墓標を見ると手を合わさずにはいられない。魅力を感じる城は多くあるが、これほど美しく思える城は他にあまりない。

10年ぶりの新府城は大手周辺が整備され、土塁は真新しい印象を受けた。武田氏独特の丸馬出とそれに伴う三日月堀も綺麗に整備され、土塁上から見下ろす丸馬出は武田氏の築城技術の結晶と思えるほど美しい。草木が刈られて見やすくなったことは嬉しいし、真新しさも歳月とともに馴染んでいくだろう。一方で三の丸は東西どちらも笹薮に覆われてほとんど入れない状態だった。ちょうど本丸では発掘調査が行われており、従事者が本丸まで車で乗りつけるという有り様だった。何とも矛盾した光景と感じつつ本丸から離れて乾門の枡形へ歩いた。こちらは復元から時間が経過して周辺の風景とよく調和していた。この日は氷点下となり北風が強かったが、それを感じさせないほど美しい新府城の遺構を眺めて恍惚となっていた。 |

|

|

JR中央本線「新府」下車 徒歩10分 |

|

|

|

甲斐の山城と館/戎光祥出版・中世城郭事典/新人物往来社 |

|

|

|

2008/06/27・2009/12/30・2014/10/21・2024/01/16 |

|

|

|

|