|

|

| 別 名 |

平塩館 |

| 所在地 |

山梨県西八代郡市川三郷町市川大門 |

| 築城者 |

源義清 |

| 築城年 |

天承元年(1131) |

| 廃城年 |

久安元年(1145) |

| 現 状 |

熊野神社 |

| 遺 構 |

− |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

市川三郷町指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

|

甲斐源氏の祖となった源義清の居館伝承地である。義清は新羅三郎義光の三男として生まれたが、大治5年(1130)に子の清光が領地の境界を巡って大掾盛幹と紛争を起こすも敗訴し、天承元年(1131)に甲斐国市河荘へ配流された。

義清と清光父子は巨摩郡平塩岡に居館を構え、長承2年(1133)には市河荘司となった。父子はやがて巨摩郡逸見郷に若神子城を築いて居城としたというが、久安元年(1145)に義清は市河荘で死去したとされており、若神子を拠点としたのは逸見冠者と名乗った清光であったのではないかと思う。いずれにしても義清は甲斐を地盤として甲斐源氏の礎を築き、嫡男の清光が跡継ぎとなり、加賀美遠光、安田義定らの家系も甲斐源氏一門として発展を遂げた。

義清の子供たちはそれぞれの任地に館を構えているので、彼の死後はそのまま使われることもなくなったと考えられるが、鎌倉時代には市川氏が居館を構えた可能性があるらしい。それが義清館と重なるのかは今となってはわからない。 |

|

|

|

|

|

|

| 源義清館 |

|

熊野神社 |

|

標柱 |

|

|

|

|

|

|

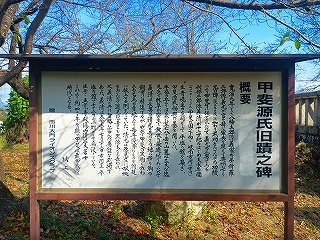

| 甲斐源氏旧蹟の碑 |

|

案内板 |

|

虎口状の地形 |

|

|

甲斐源氏の二代目当主とされる源義清であるが、甲斐へ赴任したのは義清が最初なので、実質的には義清を甲斐源氏の初代として差し支えないだろう。半ば伝説中の人物であるが、戦国時代まで隆盛を誇った武田氏の祖先となった武将である。

遠い平安時代の話であるから虚実入り混じってしまうのは仕方がないが、平塩の丘に義清が館を構えたのは事実ではないかと思う。そこから昭和町に居館を移し、嫡男清光が逸見郷を拠点としていったというのが、甲斐源氏発展の流れだろうと自分は考えている。義清自身が甲斐で活躍した時間はそれほど長くはないので、市河荘から離れることはなかっただろう。

その館跡伝承地は熊野神社が祀られている高台である。ちょうど真っ赤な曼珠沙華が咲き誇り美しかった。遺構と呼べるようなものはないものの、石碑や案内板がいくつもあって目移りするほどで、快晴の天候と相俟って訪ねておいて良かったと思う。 |

|

|

JR身延線「市川本町」下車 徒歩20分 |

|

|

|

甲斐の山城と館/戎光祥出版 |

|

|

|

2025/09/28 |

|

|

|

|