|

|

| 別 名 |

洞城・洞山砦 |

| 所在地 |

長野県松本市洞 |

| 築城者 |

赤沢氏 |

| 築城年 |

戦国時代 |

| 廃城年 |

天正10年(1582) |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

早落城は稲倉城の支城として赤沢氏が築き、当時は洞城と呼んでいたらしい。信濃の守護大名である小笠原長時が洞城を赤沢経康から取り上げて、伊深城の後庁重常に与えてしまった。天文19年(1550)に武田信玄小笠原氏の居城である林城を攻め落としたが、その混乱に乗じて雌伏していた赤沢経康は伊深城と洞城を攻め落とした。このときに洞城は呆気なく落ちたため早落城と呼ばれるようになったという。

もうひとつの説は、天文22年(1553)に武田の大軍が赤沢氏の領内へ攻め込み、洞城を守っていた林小太郎はあっという間に城を落とされたため、早落城と言われるようになったという逸話がある。いずれにしても不名誉な称号であるが、さして比高差もなく城というよりも砦と呼ぶほうが似つかわしい規模なので、早々に落城したというのは事実なのだろう。 |

|

|

|

|

|

|

| 早落城 |

|

登山道入口 |

|

北端の曲輪 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

三の郭 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

堀切 |

|

二の郭 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

主郭 |

|

主郭 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

堀切 |

|

早落城からの眺望 |

|

|

今回の旅で最大目標としていた伊深城への登頂は、倒木のため断念せざるを得なかった。非常に落胆し意気消沈してしまったが、こればかりは仕方がないのですぐに切り替えて早落城を目指した。

地元の古老に話を伺うと、住吉神社から登山道があり、確かに倒木はあるが乗り越えられないほどではないという。具体的に巨木が4本ぐらい倒れていることまで説明してもらい、尾根をたどれば反対側へ降りられることまで説明してくれた。お礼を言って別れるときに「ご苦労様です!」と言ってくれたのはとても励みになった。

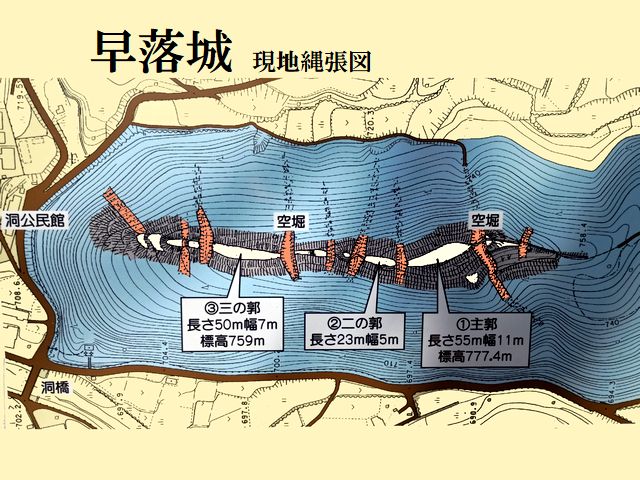

比高差はそれほどでもなく道も明瞭で、想像していたより倒木も乗り越えやすく楽な道程だった。案内板には4本の堀切と記されていたが、どうしてどうしてその倍はある。堀底に巨木が落ちて見づらい部分もあるが、概ね良好な状態で残っていた。大きく分けて3つの曲輪と堀切と堀切との間にある小さな曲輪で形成されており、土塁はまったく見られない。

伊深城の件でがっかりしていた気持ちが晴れやかになるほど、早落城の遺構は自分を楽しませてくれた。堀切は一部でかなり深いものもあり、その向こうに曲輪の城壁がそそり立つ。山城歩きの楽しさを堪能しながら、最後の堀切に着いて下山をしたが、それこそあっという間に見終えてしまった感があり、さすがに早落城の異名は伊達ではないと感じた。 |

|

|

JR中央本線・篠ノ井線「松本」下車 市バス浅間線で「浅間温泉文化センター前」下車 徒歩50分 |

|

|

|

長野県の武田信玄伝説/岩田書院 |

|

|

|

2025/02/26 |

|

|

|

|