|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

長野県上伊那郡箕輪町東箕輪 |

| 築城者 |

源為公 |

| 築城年 |

平安時代後期 |

| 廃城年 |

− |

| 現 状 |

農地 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

長野県指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

上ノ平城は平安時代後期に伊那谷に土着した源為公が築いたと伝わり、鎌倉時代には諏訪氏と同族の知久氏の居城となった。これまでは知久氏の初代となった知久信貞が承久3年(1221)の承久の乱後、下伊那郡知久郷に退去したことで廃城になったと考えられていたが、平成に行われた発掘調査では、出土した遺物から戦国時代も使用されていたことが判明した。

その使用期間が戦国時代にまで下ることがわかった上ノ平城だが、単純に考えればここより南に拠点を構えた福与城の藤沢氏が支城として改修を加えたということが考えられる。広大な面積を誇る城であるが、縄張りは旧態依然としていて特に拠点城郭としての改修が行われたという感じはしない。 |

|

|

|

|

|

|

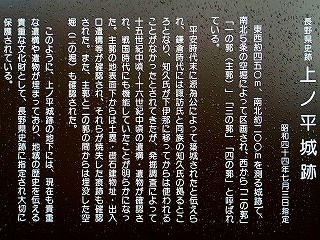

| 上ノ平城 |

|

案内板 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 腰曲輪 |

|

二の郭 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭と標柱 |

|

主郭 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 空堀 |

|

空堀 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 三の郭 |

|

空堀 |

|

上ノ平城の一本桜 |

|

|

夕刻が迫り帰路を急ぐ中で立ち寄ったのが上ノ平城だった。朝から3箇所の山城に登り疲労困憊だったので、起伏があるような城は避けて県道沿いで気軽に立ち寄れる城を選択したのだが、上ノ平城の遺構は良い意味で期待を裏切るものだった。

構造としてはとても単純な城である。東西に延びるのっぺりとした台地を空堀で区切っただけの縄張りだが、その空堀の広さと深さは想像を上回るもので、とても平安の昔にまで起源が求められるような遺構ではない。一目瞭然で戦国時代の城とわかる規模を誇り、肌寒さも忘れて台地上を小走りで駆け回った。

ほとんど全面が農地として利用されており、主郭と二の郭を隔てる堀は埋められているが、三の郭から東へ延びる堀は長大で、荒々しさを感じさせてくれる遺構だった。上位の曲輪よりも下位の曲輪のほうが高所にあり、曲輪間の高低差はそれほどでもない。古式な城を上手に再利用する見本のような城で、眺めていても飽きることのない面白さがあった。 |

|

|

JR飯田線「沢」下車 徒歩30分 |

|

|

|

上ノ平城跡案内板 |

|

|

|

2025/04/03 |

|

|

|

|