|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

長野県伊那市美篶 |

| 築城者 |

笠原氏 |

| 築城年 |

室町時代 |

| 廃城年 |

− |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

| |

|

| |

|

守屋山城は具体的な歴史は伝えられていないが、西麓に築かれた蟻塚城の詰め城として笠原氏が築いたと考えられる。蟻塚城が平時の居城で守屋山城と天神山城がその支城として、笠原氏の領内を防備していたのだろう。

笠原氏は文明14年(1482)まではその活動が見られるが、戦国時代に入ってからは忽然と姿を消している。武田晴信が伊那へ侵攻したときも高遠城では攻城戦が行われているが、蟻塚城については武田氏が攻めたり改修を加えた記録はなく、守屋山城についてもその用途は不明となっている。 |

|

|

|

|

|

|

| 守屋山城 |

|

腰曲輪 |

|

北尾根 二重堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

二の郭 |

|

堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

主郭 土塁 |

|

主郭 祠と標柱 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

堀切 |

|

南尾根 連続堀切 |

|

|

|

|

|

|

| 堀切 |

|

南尾根 竪堀 |

|

土橋 |

|

|

蟻塚城では予想を上回る遺構の連続に感嘆し、主郭背後の堀切の向こうに見える守屋山城への道標を見た瞬間に登ることを決意した。急な傾斜こそないものの、道中は意外と長く単調な登りが続く。この日は藤沢城、的場城へ登頂しており、3つ目の山城ともなるといささか応える。

ここからはもう体力勝負となるのだが、幸いにも気力は漲っており、六甲おろしの歌詞に例えるならば「闘志溌剌起つや今」である。お世辞にも軽い足取りとは言えなかったが、山頂に展開する遺構を求めて這い上がっていった。

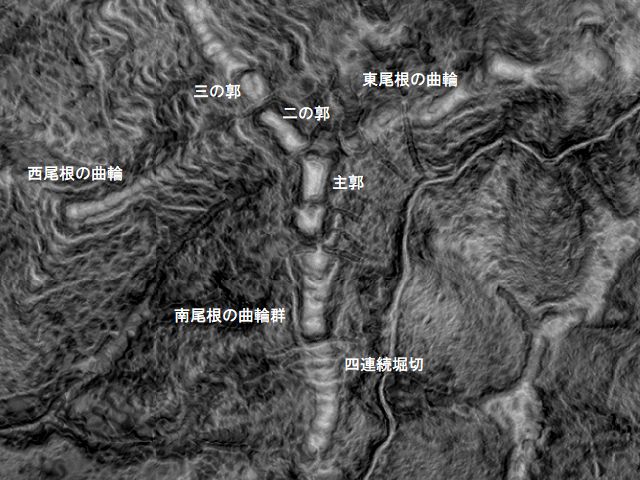

尾根に出てからはまず北へ進路を取り二重堀切を確認した。深さと鋭さは失われているが、肉眼でもカメラを通してもはっきりと確認できるレベルである。尾根を引き返して二の郭へ向かうが、さすがに中心部の堀切は鋭角で大きい。目の前には切岸がほとんど垂直の壁のように立ちはだかり、守屋山城の厳重さを味あわせてくれた。二の郭も主郭も削平はとても美しく、しっかりと造り込まれた城という印象を受ける。主郭には小さな祠と守屋山城の看板が設置されているが、歴史が不明な城のためか詳細な案内板はない。

東尾根は割愛して南尾根を下る。合計で6つの堀切が連なる様は圧巻であるが、最初の4連続堀切は微妙な土の起伏があるのがわかる程度で期待したほどではなかった。ここで引き返して東尾根へ向かおうと思ったが、南尾根の先に巨大な竪堀が続いているのが見えて、好奇心からついそちらへ下ってしまった。城の遺構かは不明だが立派な堀底道であり、さらに下ると一見すると堀切のように見える切通しがあった。

ここまで下ると戻るのが億劫になり、切通しの先に続く道をたどっていった。おそらく近世の里道だと思うが、これはこれで面白いのでどんどん下っていくと綺麗な溜め池のほとりへ出た。このあたりは秋にもなれば松茸が自生すると思われるので、地元の農家が今もこの道を利用しているのかもしれない。

とにもかくにもこれで守屋山城の探訪は終わった。目の前に広がる風景がとても爽やかで、登山前よりも疲労が軽減しているかのような錯覚すら覚えるほどだった。ここから山裾を迂回して蟻塚城まで戻ったが、その頃には天候が一変しつつあり、長袖シャツ1枚では肌寒さを感じたのと、少し太陽も傾きつつあったので帰路につくこととした。。 |

|

|

JR飯田線「伊那市」下車 JRバス「高遠駅」行で終点下車 徒歩1時間 |

|

|

|

信濃の山城と館/戎光祥出版 |

|

|

|

2025/04/03 |

|

|

|

|