|

|

| 別 名 |

箕田城・大間の城山 |

| 所在地 |

埼玉県鴻巣市大間 |

| 築城者 |

源経基 |

| 築城年 |

平安時代 |

| 廃城年 |

− |

| 現 状 |

城山ふるさとの森 |

| 遺 構 |

郭・土塁・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

埼玉県指定史跡 |

| 評 価 |

|

|

|

|

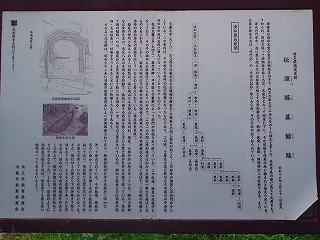

源経基は清和天皇の孫にあたり六孫王とも呼ばれ、承平8年(938)に武蔵介として赴任している。武蔵武芝や平将門との争ったと伝わるが半ば伝説の人物であり、いくつか存在する居館跡も伝承地に過ぎないが、源頼義や源仕が居館を構えたという伝承も残り、大間の地が源氏ゆかりの地であったことは否定できない。実際に箕田源氏の発祥地も近く、源氏の家人として活躍した坂東武者の居館とされる場所も多い。

伝源経基館とされているように、残されている遺構は平安時代まで遡るものではなく、室町時代から戦国時代にかけてのものと考えられており、新編武蔵風土記稿では扇谷上杉氏の家臣箕田氏の城としている。古の時代に遡る夢もロマンもないが、これがいちばん正鵠を得ていると思う。 |

|

|

|

|

|

|

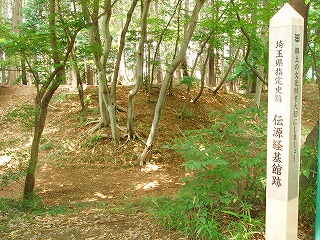

| 源経基館 |

|

標柱と空堀 |

|

案内板 |

|

|

|

|

|

|

| 空堀 |

|

空堀 |

|

空堀 |

|

|

|

|

|

|

| 土塁 |

|

土塁 |

|

土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭 |

|

土塁 |

|

土塁 |

|

|

|

|

|

|

| 土塁と空堀 |

|

櫓台 |

|

石碑 |

|

|

6月の蒸し暑い日、清和源氏の遠祖にあたる源経基の居館伝承地を訪ねた。鴻巣駅からここまではそれほど遠くはなかったが、館跡を散策しているうちに何度か蚊に刺された。ずいぶんと昔のことになってしまったのであまり覚えてはいないが、この前後に石戸城や三ツ木城も訪ねており、暑さにやられたことだけは記憶している。

現状は単郭の方形居館のような形態であるが、かつては副郭を備えていたと考えられている。それほど大きな城館ではないが、青々とした土塁と複雑な折れを見せる空堀を見て歩くのは楽しかった。

18年ぶりに源経基館を訪ねてみたくなった。本当は早朝から出発して鴻巣市から北本市にかけての城館を歩くつもりだったが、寝過ごしてしまい出かけたのが遅くなり、結局は鴻巣市内の城館探訪だけにとどまった。そのため予定の半分も消化しきれていない。

久しぶりの源経基館は前回よりも荒れていた。6月の訪問は藪蚊が多いことを除けば遺構も見やすくて歩きやすかったが、10月はまだ夏と見紛うばかりの有り様で手入れもされていないように感じた。せっかくの土塁と空堀の対比もほとんど藪に覆われており、この時期に来たことを後悔したが、曲輪の内部がこんなに広かったのは意外だった。18年も経てばいろいろと忘れてしまうが、こうして何度か訪ねることで記憶が蘇ってくるのも城跡めぐりの醍醐味だと思う。 |

|

|

JR高崎線「鴻巣」下車 徒歩15分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・伝源経基館跡案内板 |

|

|

|

2005/06/18・2023/10/12 |

|

|

|

|