|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷 |

| 築城者 |

阿仁和基保 |

| 築城年 |

正和元年(1312) |

| 廃城年 |

延文2年(1357) |

| 現 状 |

山林 |

| 遺 構 |

郭・土塁・堀切 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

仲山城は正和元年(1312)に北面の武士だった阿仁和兵助基保が築いたという。京都在任中に神のお告げで一族を引き連れて関東へ移住し、仲山城を居城として新田氏に従ったというが、確かに秩父から新田氏の地盤である上州は近い。

基保の子直家のときに侍女を巡る色恋沙汰が合戦に発展し、秋山城主の秋山新九郎継照に攻められて荒川河原で討死したという。日本一の規模を誇る野上下郷石塔婆は、直家の妻が彼の13回忌に建てたものである。側室を巡る争いで討死した夫の追善としてはずいぶんと大きな石塔婆だが、よほど夫への未練があったのか、情けない理由で命を落とした夫への当てつけなのかはわからない。 |

|

|

|

|

|

|

| 仲山城 |

|

野上下郷石塔婆 |

|

尾根道 |

|

|

|

|

|

|

| 北側の堀切 |

|

北側の堀切 |

|

二の郭跡 |

|

|

|

|

|

|

| 主郭跡 |

|

主郭跡の土塁 |

|

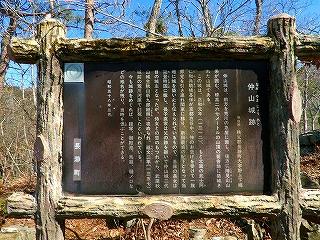

案内板 |

|

|

|

|

|

|

| 南側の堀切 |

|

腰曲輪 |

|

仲山城からの眺望 |

|

|

樋口駅の北方にそびえる山で低いながらも美しい山容はよく目立つ。登山道入口に道標があるが小さくて見落としやすい。はじめて仲山城を訪ねたときは友人に中腹まで車で案内してもらった。軽四駆でないと厳しい斜面だが、山頂までは少し歩いただけで済んだ。

二度目の訪問は実に15年ぶりとなった。ほとんど仲山城のことは忘れかけていたし、周辺の風景も道のりもまったく覚えていなかったので新鮮に感じた。小さなお手製の道標は昔のままで微笑ましい。山道へ入ろうとしたときにお婆さんがいたので挨拶をすると「左側の山道のほうがわかりやすいし楽だけど、いろいろ動物も出るから気をつけて」と言われた。確かに熊や猪もいるのだろうが、それだけ自然が残されている証拠でもある。

山麓からの比高差は120mほどで道ははっきりとして歩きやすい。道がやや平坦となりかけると唐突に北側の堀切が現れる。こんなに立派な堀切だったのかと思いながら二の郭を経て主郭へ着いた。小さな主郭には東屋と案内板があり、土塁の上には信仰の石碑が建ち並んでいる。城跡を廻っていると様々な石碑と出会うが、庚申塔と馬頭観音ぐらいしかわからない。南側の堀切は小さめで多年の風雪により浅くなっており、南端に腰曲輪が配置されて城域が終わる。

仲山城は鎌倉時代から南北朝時代にかけて存在した山城で規模も造りもささやかだが、ほのぼのとした感じで楽しめる。城の南には有名な野上下郷石塔婆が建っている。秩父鉄道が開通したときに現在地に移されたものだが、高さ5mを超す巨大な板碑は間近で見ると迫力がある。この板碑も小川に架かる橋にされたりして今の場所に移されたという歴史がある。 |

|

|

秩父鉄道「樋口」下車 徒歩1時間 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・秩父路の古城址/有峰書店新社 |

|

|

|

2006/12/23・2021/03/23 |

|

|

|

|