|

|

| 別 名 |

− |

| 所在地 |

埼玉県熊谷市村岡 |

| 築城者 |

平良文 |

| 築城年 |

平安時代 |

| 廃城年 |

− |

| 現 状 |

高雲寺 |

| 遺 構 |

− |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

板東八平氏の祖となった平良文の居館跡とされる。良文は平高望の五男として生まれ村岡五郎と名乗り、平将門の叔父にあたる。東国へ下向した父と離れて在京していたが、延長元年(923)に醍醐天皇の命を受けて、相模の盗賊を討伐するため東国へと赴いた。このとき良文は36歳だったという。

甥の将門が起こした天慶の乱の後、良文は武蔵熊谷郷の村岡に館を構え、次いで相模国鎌倉郡村岡に拠点を移した。他にも良文の居館と伝わる場所は広く関東に点在しており、茨城県下妻市、千葉県香取郡東庄町と香取市にも良文館の伝承がある。

天慶2年(939)には鎮守府将軍として胆沢城に駐留し、陸奥の情勢が落ち着くと関東へ戻り、天暦6年(952)に下総で67歳で生涯を閉じたとされる。良文の子供たちからは千葉、上総、秩父、河越、三浦といった板東平氏の諸氏が派生し、源平合戦でも活躍した精強な板東武者たちを輩出した。 |

|

|

|

|

|

|

| 荒川と村岡郷 |

|

高雲寺 |

|

高雲寺 |

|

|

|

|

|

|

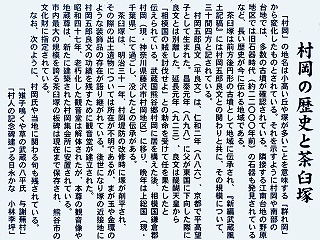

| 茶臼塚 案内板 |

|

茶臼塚板石塔婆 |

|

茶臼塚板石塔婆 |

|

|

武蔵村岡郷は一度訪ねてみたい土地だった。鎌倉の村岡城はずいぶん昔に訪ねたことがあったが、村岡五郎の名はやはり荒涼とした武蔵野の平野がよく似合う。関東のあちこちに良文ゆかりの土地があるが、在庁官人ともなれば都の命令で各地へ赴任しなければならなかったのだろう。

良文の居館は熊谷市村岡の高雲寺付近と推定されている。高雲寺の開山は承応3年(1654)だから歴史は意外と浅い。そのためか良文との繋がりは希薄なようで、特にそれを匂わせるようなものはなかった。高雲寺のから5分ほど歩いた場所にある村岡集会所には茶臼塚板石塔婆が残されている。この板碑は承久3年(1221)に承久の乱で討死した熊谷直国の子供たちが父の追善供養と母の幸せを願って建てたと伝わる。

遠い平安の昔に構えられた館であり、遺構は皆無で場所の特定すらできていないが、荒川を越えて村岡の地に足を踏み入れたときは気持ちが高ぶった。勇猛を誇った板東八平氏の起源となった土地であり、日本史を愛する者としては絶対に訪れたい場所だっただけに、その念願が叶いとても嬉しく思えた。 |

|

|

JR北陸新幹線・高崎線「熊谷」下車 国際十王バス「東松山駅」行で「村岡三叉路」下車 徒歩5分 |

|

|

|

熊谷市史 通史遍・茶臼塚案内板 |

|

|

|

2025/03/18 |

|

|

|

|