|

|

| 別 名 |

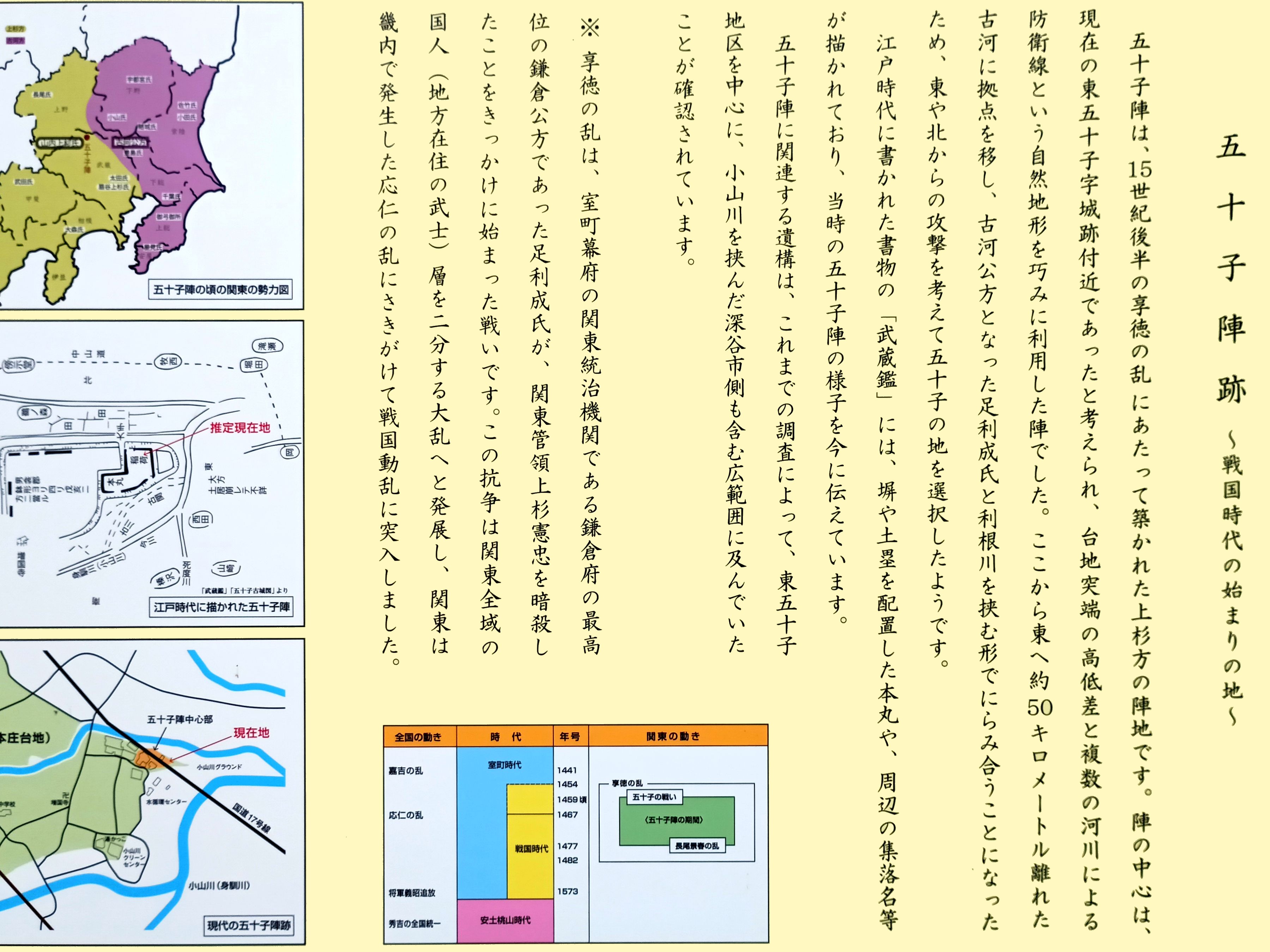

五十子陣 |

| 所在地 |

埼玉県本庄市東五十子 |

| 築城者 |

上杉房顕 |

| 築城年 |

長禄元年(1457) |

| 廃城年 |

文明9年(1477) |

| 現 状 |

商業施設・工場 |

| 遺 構 |

郭・空堀 |

| 移築建造物 |

− |

| 再建建造物 |

− |

| 史跡指定 |

− |

| 評 価 |

|

|

|

|

五十子城は長禄元年(1457)頃に関東管領上杉房顕が、対立する古河公方足利成氏との最前線に築いた城である。利根川を挟んで対峙していた両雄は幾度となく合戦に及んでいたが、足利氏は忍城、羽生城、菖蒲城を前線として上杉氏を包囲する戦略を取り、それに対して上杉氏は深谷城と東方城を修築し、本庄城の前面に五十子城を築いて足利氏に対抗した。

長禄3年(1459)に房顕は五十子城に入り、成氏と太田庄で合戦となったが敗れ、上野国羽継原で再び戦いを仕掛けるがここでも敗れ、上杉軍は五十子城に後退して戦いは膠着状態となった。

寛正6年(1465)に将軍足利義政の兄政知が伊豆の堀越御所に駐留し、家宰の上杉政憲が古河公方を追討するために五十子城の加勢として出陣した。この翌年に房顕が五十子城で陣没し、顕定が養子となって関東管領職を継いだ。

両軍は小規模な戦闘を繰り返したが、上杉家の家宰長尾景信が死去し、家督を継げなかった子の景春が顕定を見限り古河公方方へ寝返ったことで状況が一変し、文明8年(1476)に景春は五十子城を包囲し、その翌年に落城させた。顕定は上野国へ落ち延び五十子城は廃城となった。 |

|

|

|

|

|

|

| 五十子城 |

|

案内板 |

|

縄張図 |

|

|

|

|

|

|

| 稲荷大明神 |

|

空堀 |

|

曲輪跡の社 |

|

|

五十子城は以前から訪ねてみたい城のひとつだった。遺構はほとんど消滅しているし、駅からもかなりの距離があるため行けないまま歳月だけが経過してしまったが、関東の戦国史を語る上では欠かせない城だけに、訪ねる機会をj虎視眈々と狙っていた。

行田市内の城館を訪ね歩いていたときに友人が急遽合流することとなり、五十子城を訪れる機会が唐突にやってきた。午前中の曇り空とは打って変わり、五十子城へ着いたときには夏空のような快晴となっていた。

城跡は国道17号線に分断され、台地の突端は飲食店や工場が建ち並んでいる。以前は郷土かるたの案内板でしか存在が語られていなかった五十子城だが、今では曲輪の一部と思える先端部に新しい案内板が設置されている。はっきりとした遺構は稲荷大明神の脇から落ちる空堀のみであるが、五十子城が関東の中世史に与えた影響は大きく、その名残りを見ることができただけでも大満足であった。 |

|

|

JR高崎線「本庄」下車 徒歩40分 |

|

|

|

日本城郭大系/新人物往来社・五十子陣跡案内板 |

|

|

|

2025/04/24 |

|

|

|

|